최근 '호찌민 3쿠션당구월드컵' 16강전에서 차명종(인천시체육회)의 매치포인트를 놓고 갑론을박이 벌어졌다.

차명종의 비껴치기가 아주 얇게 맞으며 바로 옆 하얀색 목적구에 맞았는지 안 맞았는지가 논란의 핵심이었다. 당시 해당 심판은 득점으로 인정했으나 이내 판정을 번복해 논란을 부추겼다.

이 판정으로 인해 차명종이 49:50으로 패한 이후 마르코 자네티(이탈리아)가 당시 인터넷 중계 영상을 공개하며 '포인트 아니면 노 포인트?(point or no point?)'라고 코멘트를 달기도 했다.

이러한 판정 시비는 비단 이번만 문제가 아니다. 가장 최근에는 지난 2월 원주에서 열린 '호텔인터불고 원주 월드3쿠션그랑프리 2023' 개인전 승자조 결승에서 김행직(전남)을 상대로 역전을 노리던 자네티가 심판의 득점 인정에도 불구하고 돌연 손사래를 치며 자리로 돌아갔다.

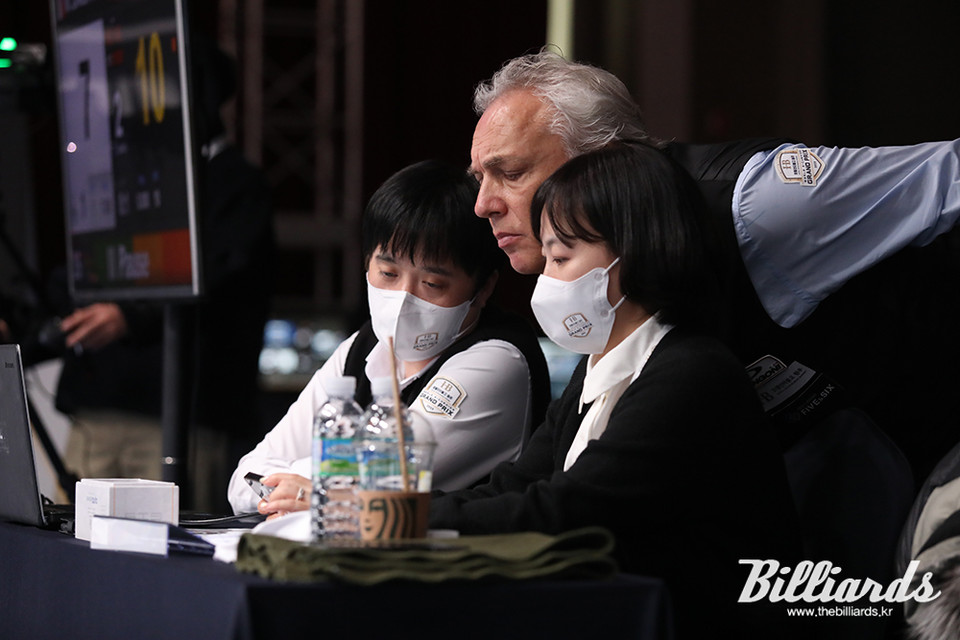

결국 그는 부심과 함께 자신의 영상을 돌려보며 상황을 직접 확인한 다음 득점 콜을 무효로 돌렸다.

아주 미세한 차이로 성공과 실패가 결정되는 당구 종목은 유독 이런 상황이 많이 연출된다. 하지만 이런 애매한 상황을 완벽하게 해결할 방법이 없지 않다. 바로 영상 판독이다.

이미 많은 스포츠 종목에서 영상 판독 시스템을 도입해 보다 정확한 판정을 내리고 있다. 그렇다면 당구는 어떨까?

결론적으로 말하면, 당구에는 영상 판독 시스템이 없다. 아무리 애매한 상황이라 하더라도 '심판의 눈'이 유일한 판정 기준이다.

아직까지 프로당구(PBA)와 대한당구연맹(KBF), 그리고 세계캐롬연맹(UMB)의 심판 규정에는 '영상 판독'에 대한 규정이 없다.

'영상 판독 시스템'을 도입하기 위해서는 한 대의 당구대에 고화질 카메라가 다각도로 설치되어야 한다.

또한, 공신력 있는 판독을 위해 전문 영상 판독관이 경기에 배치돼 있어야 한다. 모든 경기에 영상 판독 규정을 적용하기 위해서는 자원이 턱없이 부족한 게 현실이다.

이에 대해 김병준 서울당구연맹 심판위원장은 "방송 테이블을 제외하고는 '영상 판독 규정'을 적용할 수 있는 시스템을 갖출 수 없기 때문에 형평성에 문제가 있다. 카메라 한 대로는 정확한 영상 판독을 할 수 없고, 현재 당구계에서 비디오 판독 자격증을 가진 사람이 내가 알기로는 단 한 명밖에 없기 때문에 현실적으로 불가능하다"라고 설명했다.

PBA 현지원 심판위원장 역시 "3심 합의가 원칙이다. 주심과 부심, 기록이 각자의 위치에서 확인한 상황을 상의하고 때론 영상을 참고해 판정할 수는 있지만, 선수가 영상 판독을 요청할 수 있는 규정은 없다"고 전했다.

현재 PBA와 UMB 대회 모두 영상 판독을 요청할 수 있는 규정이 없기 때문에 선수는 영상 판독을 요청할 수 없다.

앞서 차명종의 경우처럼 억울한 상황이 발생해도 선수가 심판에게 영상 판독을 의무적으로 요청할 수 있는 근거가 없다는 것.

다만, 자네티 때와 마찬가지로 선수의 요청이 있으면 심판의 재량으로 영상을 참고해 판정할 수는 있다.